Génocide du Rwanda @ 21: une réflexion

par Rolf Carriere, membre du conseil d'administration et conseiller principal de NP

Cette semaine, le monde a été invité à faire une pause pour la Journée du souvenir (le 7 avril) pour honorer les plus de 800 000 victimes du génocide rwandais qui ont été tuées, en seulement 100 jours en 1994, dans des circonstances indescriptibles et presque inexplicables. Elle a offert l'occasion de réfléchir sur les millions de personnes, partout dans le monde, qui vivent aujourd'hui sous la menace d'une violence physique imminente ou même dans la crainte d'atrocités de masse imminentes - et qui ont désespérément besoin de protection maintenant.

En repensant à l'histoire récente, ceux qui, après l'Holocauste, pensaient que leur cri, leur plaidoyer « Plus jamais ça ! seraient finalement entendus, se sont avérés faux à plusieurs reprises depuis. Combien de fois avons-nous dû répéter cette phrase ? Encore et encore et encore! Certains experts disent qu'il y a eu jusqu'à 37 génocides depuis la Seconde Guerre mondiale. Le génocide du Rwanda était l'un d'entre eux, mais, encore une fois, pas le dernier.

Nous semblons condamnés à répéter des génocides, à les commettre et à les laisser commettre ! Malgré ses 146 ratifications d'État, la Convention sur le génocide de 1948 ne s'est pas avérée très dissuasive. Est-il inévitable que l'humanité commette des crimes d'atrocités de masse ? Je ne le crois pas.

Mais alors, le monde est-il aujourd'hui mieux placé pour prévenir ou arrêter un autre génocide ?

(Publié le 13 avril 2015)

Il ne fait aucun doute que les discours mondiaux sur la responsabilité de protéger et sur la protection des civils, lancés à la fin des années 1990, sont une conséquence directe des génocides rwandais et autres de cette décennie. Il en va de même pour les créations de la Cour pénale internationale et du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Le cadre d'analyse des atrocités criminelles de l'ONU permet au monde d'évaluer et de surveiller le risque de ces crimes. On ne peut plus dire : "Ichhabeesnichtgewusst !" Le Cadre montre les nombreuses voies menant au génocide, mais aussi les nombreuses façons dont chacun de nous peut jouer un rôle, où que nous soyons, pour agir tôt, étouffer dans l'œuf les tendances génocidaires et prendre position contre le génocide.

La plupart de ces discours contemporains et d'autres mettent l'accent sur les trois volets de la prévention : primaire, pour empêcher qu'un conflit ne dégénère en violence ; deuxièmement, pour empêcher la violence de dégénérer en crimes de guerre et atrocités de masse, et aussi pour protéger les civils vulnérables ; et tertiaire, pour empêcher que les auteurs d'atrocités de masse s'en tirent en toute impunité, et aussi pour dissuader les futurs auteurs potentiels.

Ces discours, ainsi que les institutions et les actions qui leur sont associées, ont renforcé l'architecture mondiale de la paix. Mais, en fin de compte, le monde manque encore cruellement de capacité et de volonté collective pour agir de manière décisive contre les atrocités de masse.

Vous n'avez qu'à regarder les nouvelles quotidiennes. La réalité sur le terrain reste lamentable – «horrible» peut être un terme plus précis. Rappelons-nous qu'en nombre, les civils n'ont jamais été aussi exposés au risque de conflits violents qu'aujourd'hui : 1,5 milliard de personnes vivent dans des pays touchés par des violences répétées (Banque mondiale) et plus de 50 millions sont déplacées de force en raison de conflits ou de persécutions. (HCR) — le plus grand nombre depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus, les civils, et non les combattants, sont la grande majorité des victimes des conflits violents, ce qui montre à quel point le principe de l'immunité civile en temps de guerre s'est érodé. En fait, les civils sont maintenant souvent délibérément ciblés. Cela dit, il est difficile d'obtenir des statistiques précises et le rapport précis entre civils et combattants tués à la guerre devrait probablement être mieux analysé guerre par guerre.

Le rapport annuel 2015 d'Amnesty International indique que : « Cette année a été dévastatrice pour ceux qui cherchent à défendre les droits humains et pour ceux qui sont pris dans les souffrances des zones de guerre... Il y a eu un échec singulier à trouver des solutions viables au problème. besoins les plus urgents de notre époque. » Comparez cela avec l'affirmation du SG de l'ONU Ban Ki-moon selon laquelle "la protection humaine est un objectif déterminant des Nations Unies au XXIe siècle".

Au cours des 15 dernières années, l'ONU s'est fortement appuyée sur l'utilisation de casques bleus armés pour protéger les civils. Et beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire qu'une intervention militaire et/ou une action policière est la meilleure réponse pour protéger les civils sous la menace de la violence armée. Mais ce n'est peut-être pas toujours le cas.

Alors, y a-t-il d'autres options ?

La protection civile non armée, ou UCP, est une approche qui est très prometteuse pour aider à empêcher, dès le début, les conflits violents de devenir incontrôlables et d'entraîner des crimes d'atrocités de masse.

UCP vise à faire trois choses : protéger directement les civils, aider à réduire la violence localement et renforcer les infrastructures de paix locales. Pour ce faire, il emploie une combinaison de dix méthodes spécifiques, telles que l'accompagnement protecteur, l'alerte précoce/la réponse rapide, la surveillance du cessez-le-feu, la présence proactive et la facilitation de la médiation au niveau local. Le contrôle rapide des rumeurs est également l'une des méthodes, et aurait été d'une importance particulière au Rwanda.

Les organisations de l'UCP déploient des civils spécialement formés et non armés, recrutés dans de nombreux pays et cultures pour vivre et travailler avec la société civile locale dans les zones de conflit violent - sans utiliser d'armes ni recourir à la force armée. Leur capacité à protéger repose sur l'établissement et le maintien de relations avec toutes les parties au conflit, armées et civiles. Et ils doivent le faire en tant que tierce partie impartiale. C'est ainsi que les protecteurs protègent et, à leur tour, reçoivent eux-mêmes une protection ! L'UCP exerce une influence par l'encouragement et la dissuasion, reconnaissant que presque tous les auteurs ont des sensibilités multiples qui peuvent être activées par une présence proactive.

L'UCP est particulièrement efficace à un stade précoce des conflits, pour prévenir ou atténuer la violence, mais aussi après un cessez-le-feu, pour soutenir la consolidation de la paix, prévenir le retour à la violence et aider à la transition vers une paix stable.

L'UCP peut travailler dans des zones de conflit où aucun soldat de la paix de l'ONU n'est déployé, mais aussi dans des zones où des missions militaires ou politiques de l'ONU sont présentes.

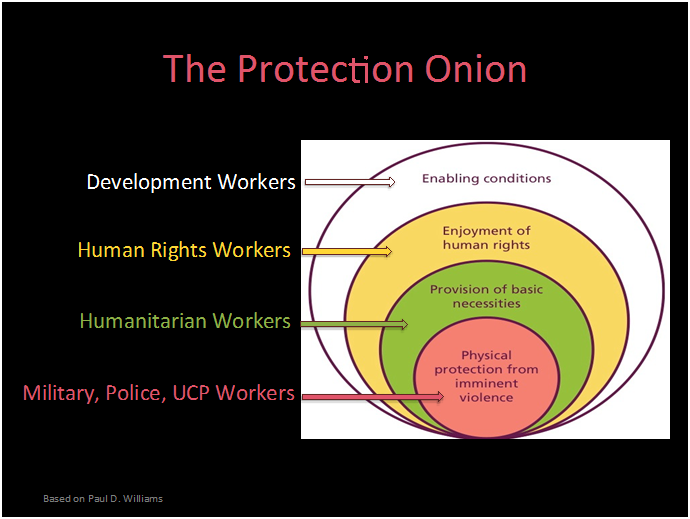

La protection des civils est assurée par de nombreux acteurs de protection différents, comme le montre cet oignon de protection. L'UCP travaille principalement au sein du cercle le plus interne, qui est traditionnellement l'apanage de l'armée et de la police. Mais nous pensons que la protection des civils n'est pas avant tout un concept ou une pratique militaire. La société civile a ici sa propre contribution à apporter. L'histoire montre que les civils peuvent protéger d'autres civils et qu'ils le font. Comme le décrit Mukesh Kapila : « Les Missionnaires de la Charité de Mère Teresa, qui sont restés tout au long du génocide rwandais, ont sauvé des centaines d'enfants qui leur avaient été lancés par des parents tutsi alors qu'ils étaient sur le point d'être précipités vers leur propre massacre. Lorsque la milice hutu a exigé l'entrée pour emmener les "enfants des cafards", les minuscules religieuses indiennes, n'ayant que leur foi pour les protéger, barraient le chemin." Ces « gens ordinaires » sont devenus des protecteurs spontanés faisant preuve d'un courage extraordinaire. Des mécanismes de protection beaucoup plus nombreux et plus professionnels sont désormais nécessaires. UCP est l'un d'entre eux. N'oubliez pas que la somme de toutes les opérations de paix en cours, armées et non armées, gouvernementales et non gouvernementales, est loin de répondre aux besoins des civils menacés aujourd'hui.

La protection des civils est assurée par de nombreux acteurs de protection différents, comme le montre cet oignon de protection. L'UCP travaille principalement au sein du cercle le plus interne, qui est traditionnellement l'apanage de l'armée et de la police. Mais nous pensons que la protection des civils n'est pas avant tout un concept ou une pratique militaire. La société civile a ici sa propre contribution à apporter. L'histoire montre que les civils peuvent protéger d'autres civils et qu'ils le font. Comme le décrit Mukesh Kapila : « Les Missionnaires de la Charité de Mère Teresa, qui sont restés tout au long du génocide rwandais, ont sauvé des centaines d'enfants qui leur avaient été lancés par des parents tutsi alors qu'ils étaient sur le point d'être précipités vers leur propre massacre. Lorsque la milice hutu a exigé l'entrée pour emmener les "enfants des cafards", les minuscules religieuses indiennes, n'ayant que leur foi pour les protéger, barraient le chemin." Ces « gens ordinaires » sont devenus des protecteurs spontanés faisant preuve d'un courage extraordinaire. Des mécanismes de protection beaucoup plus nombreux et plus professionnels sont désormais nécessaires. UCP est l'un d'entre eux. N'oubliez pas que la somme de toutes les opérations de paix en cours, armées et non armées, gouvernementales et non gouvernementales, est loin de répondre aux besoins des civils menacés aujourd'hui.

En fait, je crois qu'une protection efficace et réussie des civils a besoin de l'établissement de relations de l'UCP tout autant que de la puissance de menace de la force armée - et probablement plus encore !